近日,新材料所先端材料基因组创新团队科研人员分别在材料科学国际期刊《Chinese Chemical Letters》、《Materials Today Energy》连续发表三篇高水平论文。

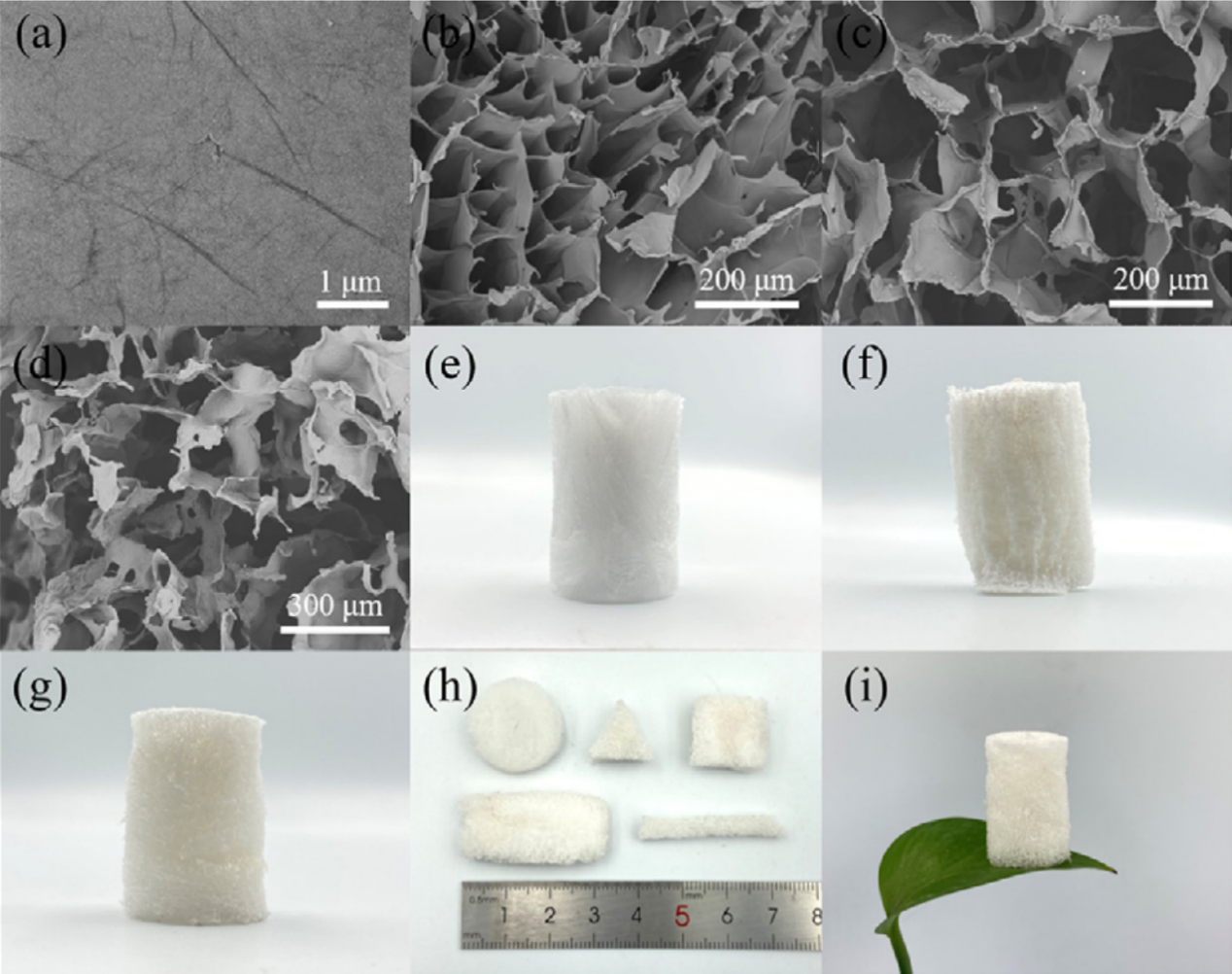

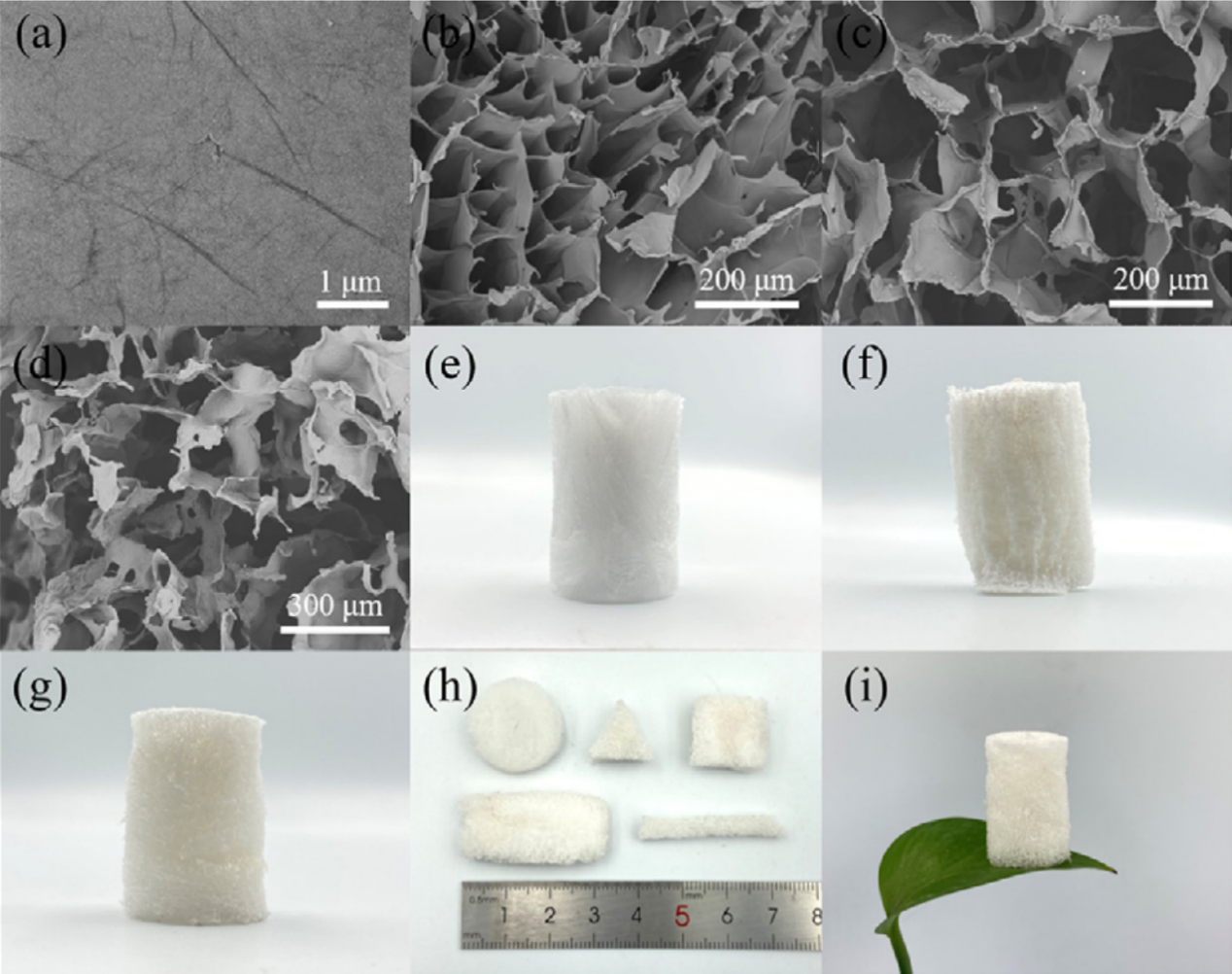

2018级研究生罗明辅为第一作者,团队王猛博士作为指导导师为共同第一作者、孙佩佩博士作为指导老师为通讯作者,在《Chinese Chemical Letters》上发表“Super-assembled highly compressible and flexible cellulose aerogels for methylene blue removal from water”的研究论文。研究报道了一种采用超组装将纤维素纳米纤维与聚乙烯醇和M-K10结合来制备纤维素气凝胶。所得纤维素气凝胶不仅具有牢固的化学交联网络,而且具有强氢键,大大提高了机械性能。制备的纤维素气凝胶具有19.32 mg cm-3的低密度。此外,在100次循环后,纤维素气凝胶在60%应变(60%应变下9.5 kPa)下具有93%的形状恢复,显示出其优异的机械性能。纤维素气凝胶对20 mg L-1亚甲基蓝溶液的吸附量为2.28 mg g-1,并研究了其吸附动力学和吸附等温线。伪二级动力学模型和Freundlich等温线模型更能反映亚甲基蓝在纤维素气凝胶上的吸附过程。因此,这种可压缩且耐用的纤维素气凝胶是一种非常有前景的印染废水净化材料。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cclet.2021.03.024,(中科院二区,影响因子4.632)。

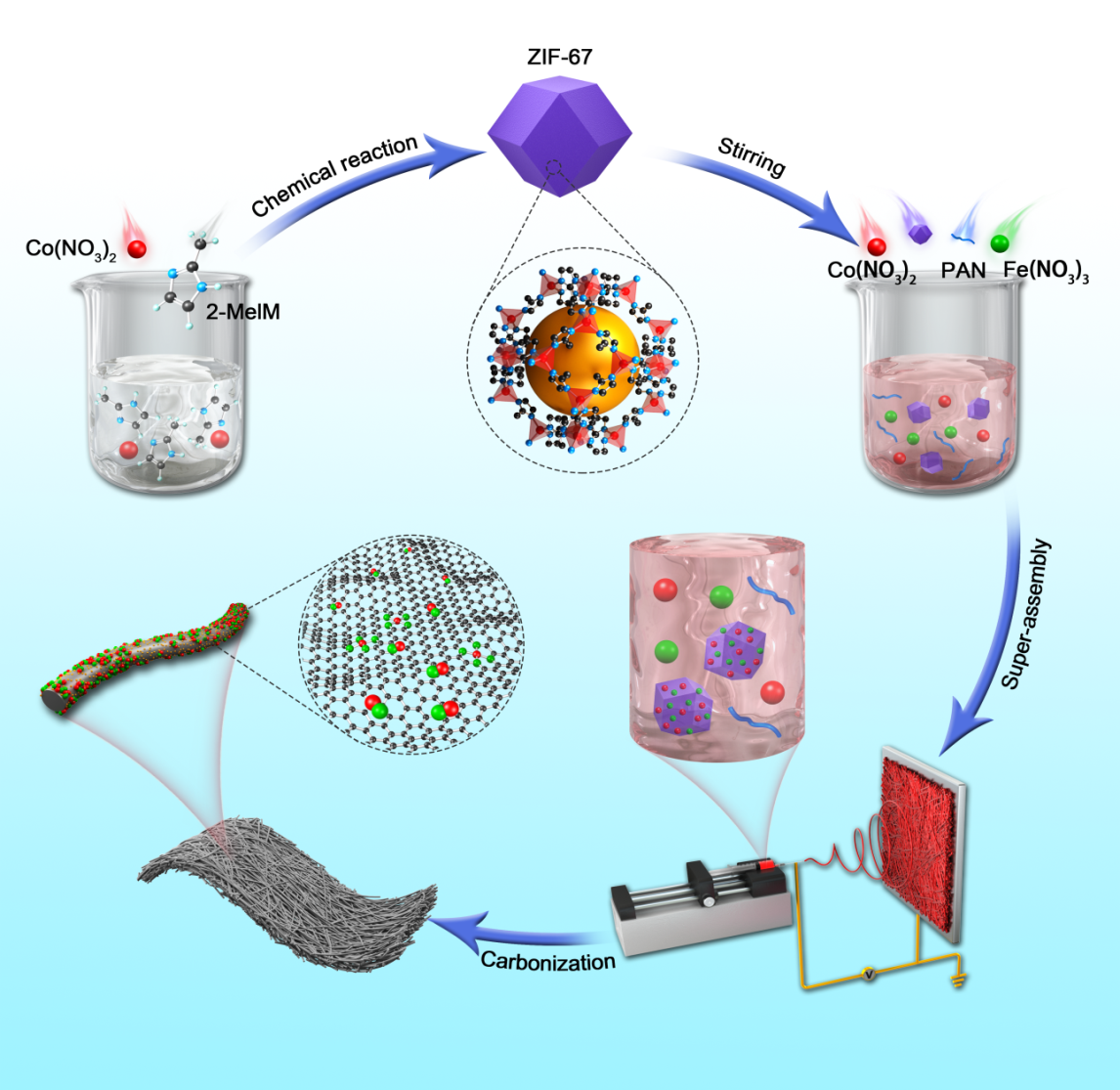

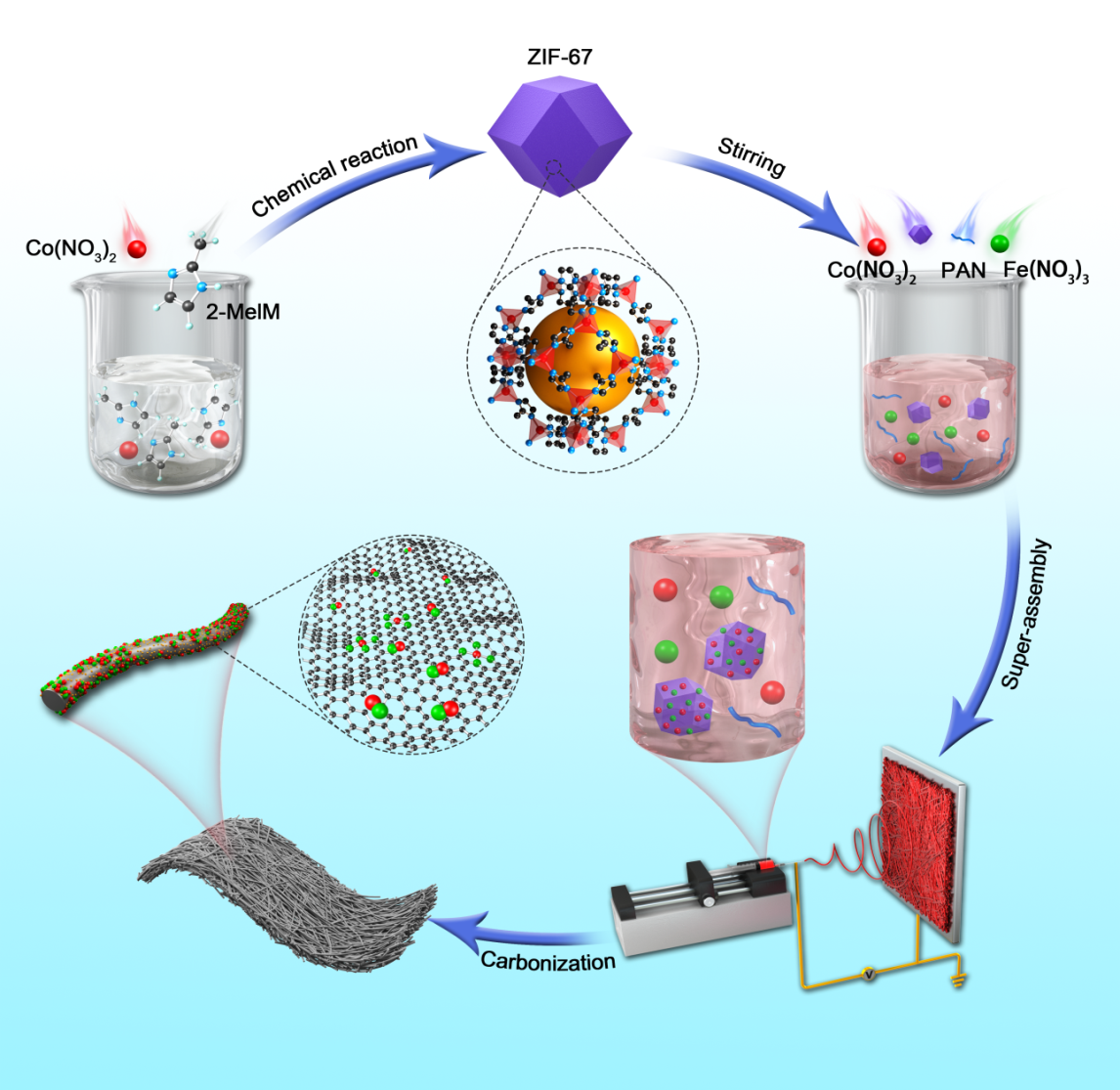

2018级硕士研究生曹金超为第一作者,指导导师宫宏宇博士为共同第一作者,在《Materials Today Energy》上发表题为“Super-assembled Carbon Nanofibers Decorated with Dual Catalytically Active Sites as Bifunctional Oxygen Catalysts for Rechargeable Zn-Air Batteries”的研究论文。研究通过ZIF限域策略与静电纺丝相结合,在一维纳米纤维表面形成了两种不同尺寸的FeCo合金,经过对照实验的设计,对大尺寸和小尺寸颗粒在ORR/OER电催化过程中起到的作用进行了深入分析,发现大尺寸颗粒中Fe和Co的相互作用更强,在OER催化过程中具有更高的催化活性,而小尺寸颗粒中,Fe/Co与N-C的相互作用更强,在ORR催化过程中具有更高的催化活性。将这种催化剂作为电池正极材料组装成水系锌-空气电池时,表现出了优异的充放电循环稳定性(在10 mA cm-2电流密度下循环1200+圈),明显优于用Pt/C与IrO2做正极材料的水系锌-空气电池。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100682,(中科院二区,影响因子5.603)。

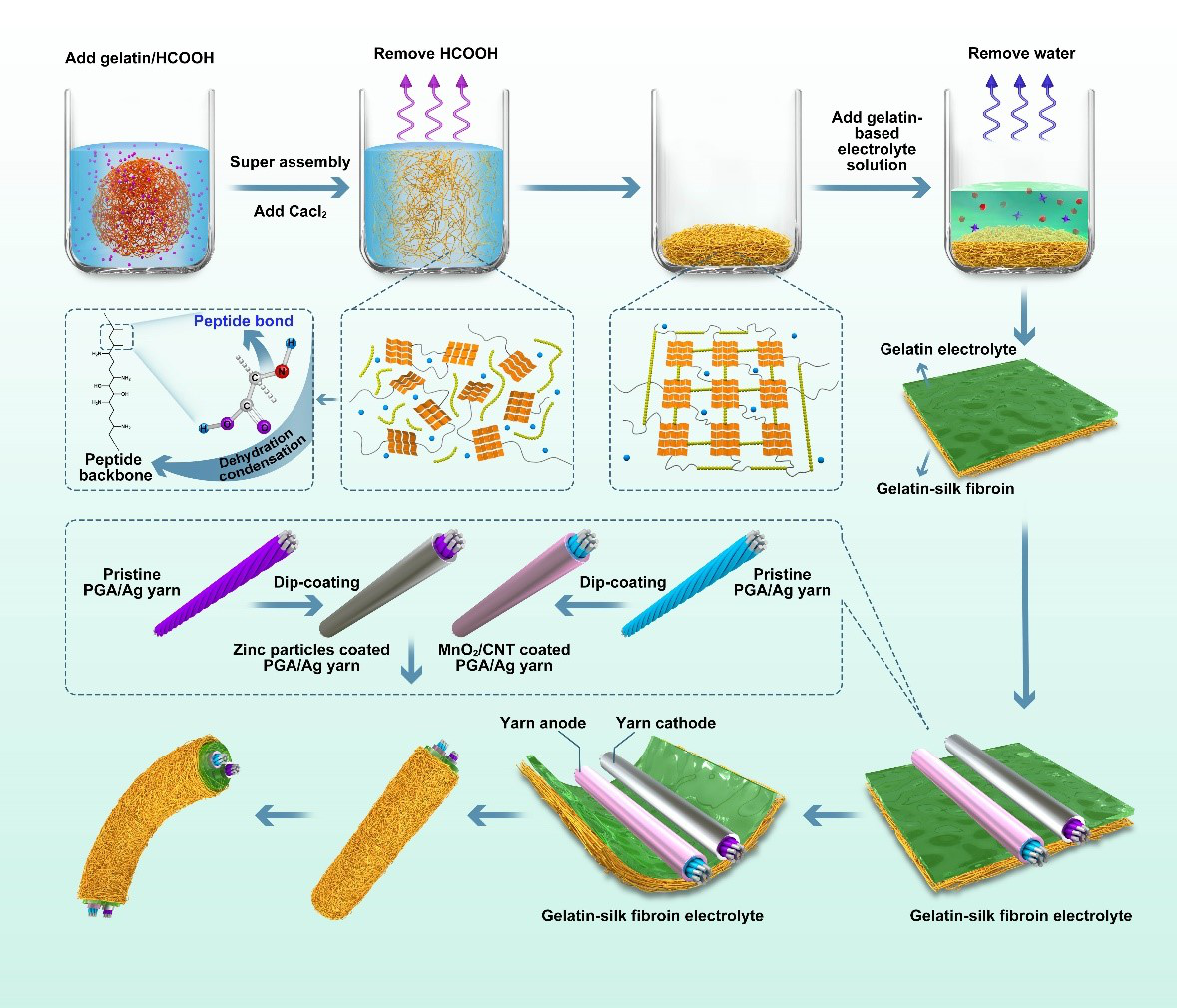

2018级研究生周俊杰为第一作者,团队李勇博士为共同第一作者兼通讯作者,在《Materials Today Energy》上发表题为“Humidity Sensitive, Shape-Controllable and Transient Zinc-Ion Batteries Based on Plasticizing Gelatin-Silk Protein Electrolytes”的研究论文,研究设计了一种由具有智能湿敏特性的增塑明胶-丝素(GSF)电解质薄膜和双丝电极结构组成的瞬态、高性能、形状可控的纤维状瞬态锌离子电池(TZIB)。它具有较高的比容量(311.7 mAh/g)和良好的循环稳定性(100次循环后的容量保持率为94.6 %)。更重要的是,纤维状TZIB还具有良好的形状可塑性(80次弯曲后表现出82.5 %的容量保留率)和良好的生物降解性(酶消化45天即可完全降解)。这种TZIB电池系统的成功设计和制造为未来瞬态储能器件的发展提供了新的研究思路,并为多功能和绿色可持续的瞬态电子产品在医学、国防、柔性可穿戴和消费电子产品等领域带来新的机遇。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100712,(中科院二区,影响因子5.603)。