近期,新材料研究所功能晶体团队在化学科学顶级国际期刊《Chemical Communications》、《Chemistry-An Asian Journal》上连续发表两篇高水平文章。

功能超分子材料是目前材料领域最为前沿的研究方向之一。在各类超分子材料中,以大环主体分子为代表的功能材料是该领域的核心研究内容。自从1967年美国科学家C. J. Pedersen 首次合成冠醚并用于有机溶剂中对碱金属离子的识别之后,基于大环主体的超分子化学便得到了蓬勃发展。不同的大环主体分子往往具有不同的主客体性质,可以对不同结构和性质的客体进行识别。最近几年,随着超分子催化、晶体材料等领域的迅速发展,人们发现大环主体分子在这些领域中具有广泛的应用价值。考虑到合成的便捷性、表征及功能的可实现性以及分子设计美学,大环主体分子往往基于一种或几种构筑基元通过成环构筑。在目前已经报道的各类大环主体中,基于芳香构筑基元的大环主体代表了一大类超分子环状主体化合物。功能晶体团队研究人员在《Chemical Communications》上以Feature Article的形式发表了题为“Macrocyclic host molecules with aromatic building blocks: state of art and progress”的文章,综述了最近十年报道的基于芳香构筑基元的大环主体分子,文章第一作者及通讯作者为石强博士,刘冰博士为共同通讯作者。

原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc04400a (IF = 6.222)

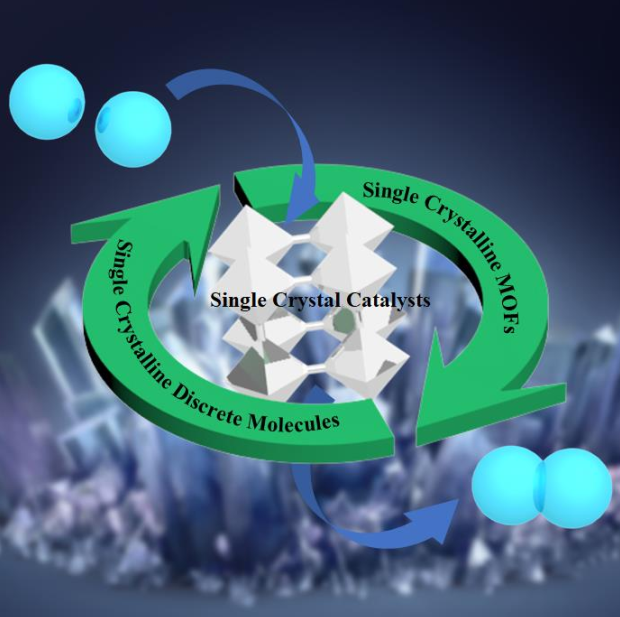

在各项现代科技中,催化技术始终占据着核心地位。据统计,目前人们在工作生活中使用到的各类化学品的90%都需要催化剂技术来合成。催化技术创造了全球超过30%的GDP。在当前所有的催化技术中,均相催化是最为常用的一种催化方式。这种催化方式主要包括过渡金属催化、酶催化以及今年刚刚获得诺贝尔化学奖的小分子催化等。这些催化方法的大规模应用极大的提高了化工、精细化学品等等行业的效率。然而,均相催化合成技术也有其难以克服的固有缺陷,例如,昂贵催化剂回收利用的困难性大大增加了催化合成的成本。另外催化剂的存在也增大了产物的纯化成本。最近几十年逐渐发展起来的异相催化技术可以使得反应物和产物以及催化剂处于不同的相中,有望解决以上两个问题,大大降低催化成本。在异相催化中,效率最高的无疑是晶体,尤其是单晶催化。这是由于传统的纳米粒子催化、表面催化以及多晶催化均限制了异相催化剂中催化位点的密度和载量。而单晶拥有固有的周期性孔道,为催化反应的发生提供了各向异性的场所。同时各向异性的环境也为反应的发生提供了额外的选择性。因此,大力发展单晶异相催化技术对于未来进一步降低催化技术的成本具有十分重大的意义。功能晶体团队研究人员在《Chemistry-An Asian Journal》上以期刊封面(Cover Article)的形式发表了题为“Catalysis in Single Crystalline Materials: From Discrete Molecules to Metal-Organic Frameworks”的文章,综述了近几年该领域的发展情况。其中主要包括独立小分子单晶中的催化以及金属有机框架(MOFs)晶体中的催化。这些发生在单晶中的反应相比传统的均相反应和异相反应具有更高的反应效率以及选择性,表明了单晶催化的优势以及巨大的应用潜力。文章第一作者及通讯作者为石强博士,王旭平教授及南京大学王乐勇教授为共同通讯作者。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.202100957 (IF = 4.568)

石强,男,1991年生,2019年博士毕业于中国科学院化学研究所,毕业后在荷兰Wageningen大学从事博士后研究工作。2021年加入山东省科学院新材料研究所工作。现主要从事超分子化学及智能晶体材料的制备,性质和应用研究。