近日,材料科学与工程学部电子材料与元器件创新团队在陶瓷材料知名期刊《Ceramics International》上在线发表了题为“Structure and dielectric temperature properties of CeO2 doped Li2ZnTi3O8 microwave ceramics and their application in 5G microstrip patch antennas”的重要研究论文。材料学部2023级硕士研究生张正朴为文章的第一作者,徐越副教授为第一通讯作者,齐鲁工业大学(山东省科学院)为文章唯一单位。

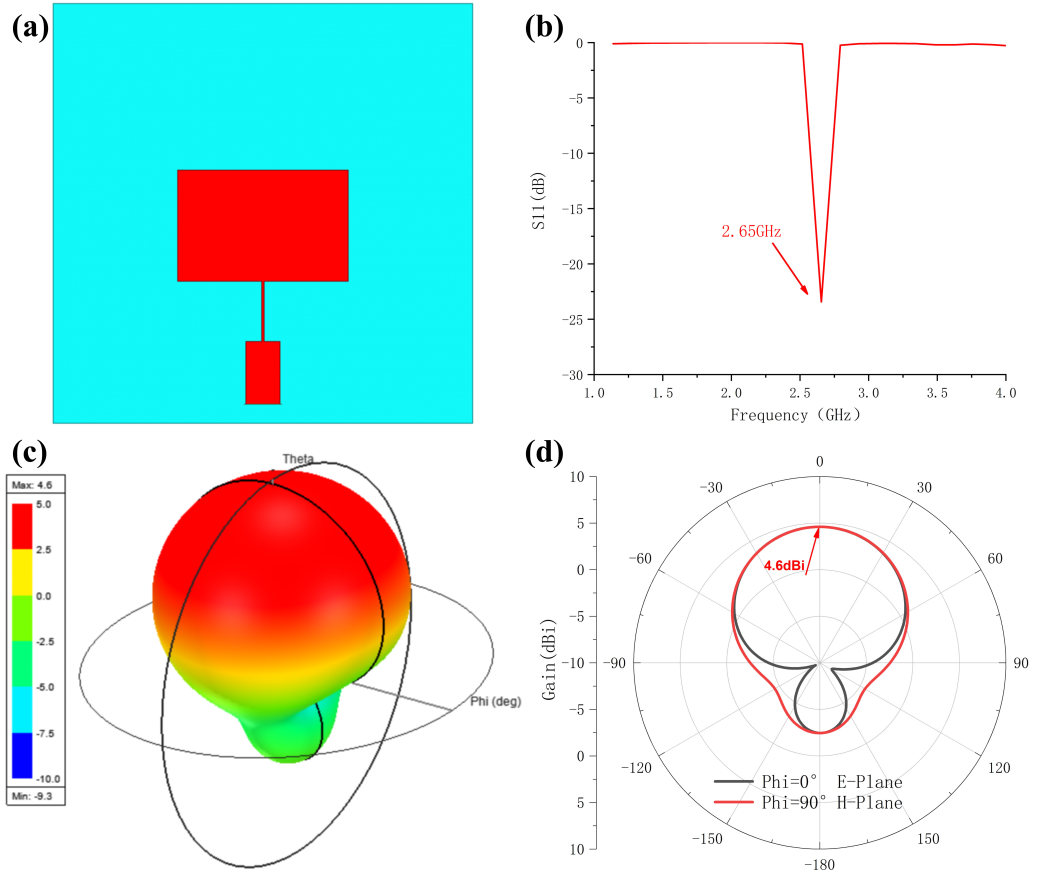

过去几十年间,通信技术从2G发展到5G。5G技术推动了物联网、软件无线电、全球定位系统等现代通信系统的兴起。微波介质陶瓷材料因其优异性能,成为5G通信中天线和滤波器的关键材料。尖晶石型Li2ZnTi3O₈微波陶瓷一经问世,便以“低温共烧友好、轻质高强、微波性能卓越”三大标签被视作5G射频前端材料的“潜力股”。本研究通过引入0.03摩尔CeO₂的精准掺杂,一举将该体系的综合性能推上新高度:晶胞体积扩张至最大、相对密度跃升至98.25%,介电常数稳定在24.54,Q×f值仍保持54,000 GHz以上,谐振频率温度系数τf微调至-13.97 ppm/℃,使其在25 ℃–200℃宽温域内仍呈现业内罕见的“零漂移”介电行为;而居里温度随Ce⁴⁺掺量提升而稳步上扬,为后续多频、宽带器件的热稳定性设计预留了更大裕度。更值得强调的是,依托该材料制备的2.65 GHz微带贴片天线,在HFSS仿真中实现4.6 dBi增益与-23.8 dB回波损耗,已全面满足3GPP 5G NR Sub-6 GHz小基站、CPE及车载终端对天线效率≥65 %的严苛标准。此项成果不仅填补了稀土掺杂尖晶石陶瓷在“成分—晶格畸变—极化弛豫”定量关系上的理论空白,更以≤960℃的烧结温度与LTCC、HTCC等低温共烧工艺无缝衔接,破解了传统微波陶瓷高温烧结带来的成本与集成瓶颈;轻质化(密度4.18 g/cm³,较BaTi₄O₉系减重30 %以上)则直接回应国家“双碳”战略对通信设备全生命周期节能减排的迫切需求。由此,齐鲁工业大学团队以“材料微结构调控”这一关键支点,贯通了5G/6G射频链路“基础科研—工艺兼容—产业验证”全创新链条,为我国在高端微波介质材料领域实现自主可控、抢占国际制高点贡献了可复制的“齐鲁方案”。

本研究获得以下资助:国家自然科学基金(11874240)、山东省自然科学基金(ZR2021ME176、ZR2024ME099)、济南市高校创新团队项目(2021GXRC063、202228049)、齐鲁工业大学科教融合试点项目基础研究课题(2022PX087、2022PX095)以及山东省自然科学基金(ZR2020QA047)。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.07.006