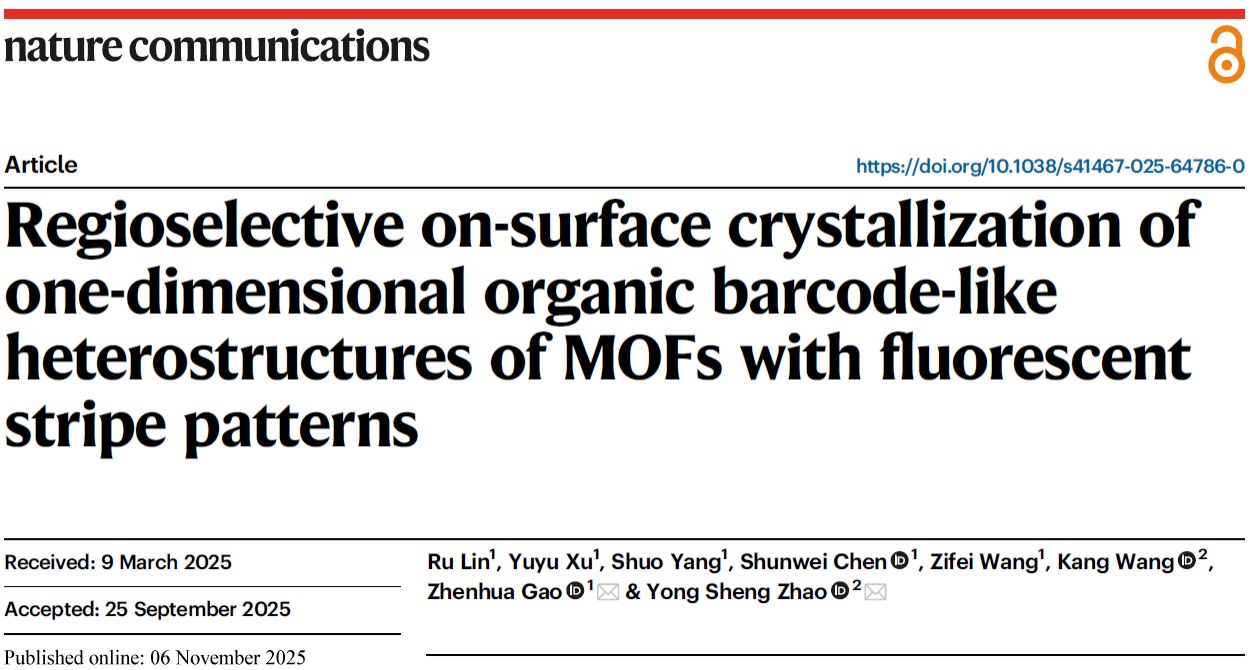

近日,齐鲁工业大学(山东省科学院)材料科学与工程学部微纳光电功能材料创新团队高振华教授课题组与中国科学院化学研究所赵永生研究员在有机微纳光子材料与信息编码器件领域取得重要进展。相关研究成果以“Regioselective on-surface crystallization of one-dimensional organic barcode-like heterostructures of MOFs with fluorescent stripe patterns”为题发表在Nature子刊《Nature Communications》(影响因子15.7)上。齐鲁工业大学(山东省科学院)为第一通讯单位。材料学部2022级研究生林儒为论文的第一作者,材料学部高振华教授和中科院化学所赵永生研究员为文章的共同通讯作者。

传统异质结构的制备往往面临晶格匹配要求严格、工艺流程复杂以及空间分段受限等挑战,因此难以通过一步组装构建具有丰富信息模块的异质光子结构。针对这一限制微纳编码器件的瓶颈问题,研究团队基于前期在有机微纳异质结构可控组装机制(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202310263; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 24519-24525; ACS Nano 2023, 17, 6341-6349), 微纳尺度下激发态调控机制(Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 6362-6366; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 19060-19064; Adv. Funct. Mater. 2025, e13640) 和微纳光子编码器件理性创制(Natl. Sci. Rev. 2021, 8, nwaa162; ACS Nano 2025, 19, 7718-7727) 研究基础上,创新性地提出了一种基于普拉托-瑞利不稳定性(Plateau-Rayleigh Instability, PRI)辅助的组装策略,实现了一维金属有机框架条纹异质结构的自发形成,从而为构筑兼具高编码容量与高安全性能的光子安全标签提供了重要解决方案。

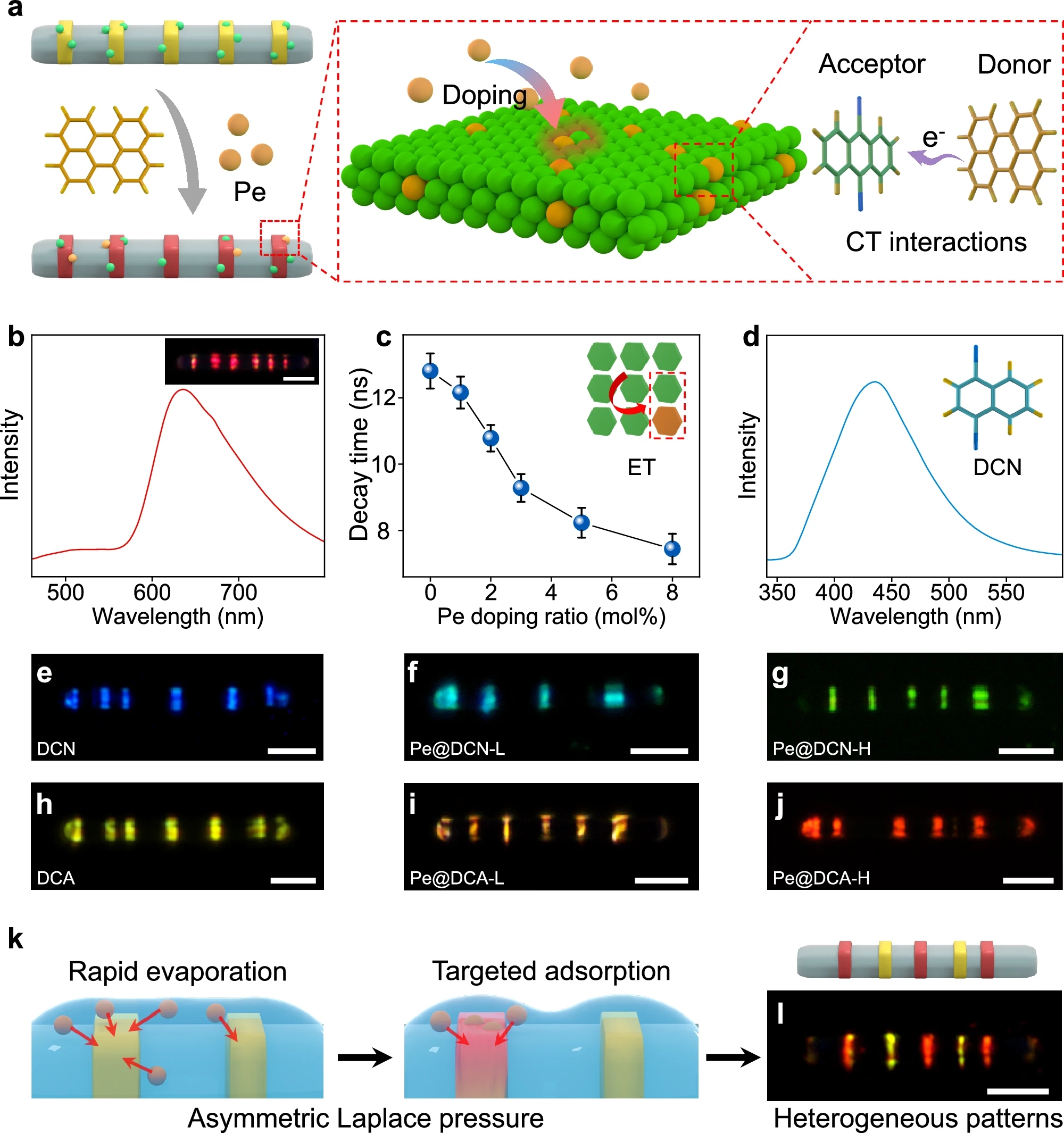

研究团队选用Naph-MOFs作为模板,其表面暴露的富电子位点能够通过电荷转移相互作用,精准诱导缺电子溶质分子在特定区域选择性结晶。在溶剂蒸发过程中,瑞利失稳驱动液膜发生周期性破裂,形成规则分布的液滴,并进一步生长为荧光条纹异质结构。在此基础上,通过调控温度、模板长径比及溶质浓度等关键参数,实现了条纹数量、间距与高度的精准调控;并且通过调节组分间的电荷转移强度与成核序列,成功获得了全色及多色荧光条纹图案(图1)。

图1. 基于PRI辅助组装策略实现条纹异质结构的全光谱发光的可控构筑

基于此,研究团队通过引入光致异构分子,赋予了一维异质结构时间可调的动态发光特性。在紫外光刺激下,条纹的荧光颜色可发生可逆转变;结合空间维度的多色编码,实现了兼具高信息容量与高安全性的二维光子条形码。这种新型条形码不仅具备物理不可克隆性,其光响应动态特性还可实现“双重验证”防伪机制,从而显著提升了防伪安全等级。

本研究成果不仅建立了一种高精度一维有机异质结构可控构筑方法,还实现了从静态光子学编码向动态可调响应光子系统的功能跨越,为微纳光子学信息编码器件的结构设计与功能集成开辟了全新解决思路。该研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、泰山学者等项目支持。