近日,新材料所先端材料基因组创新团队在材料科学领域顶级期刊发表2篇高水平科研论文。

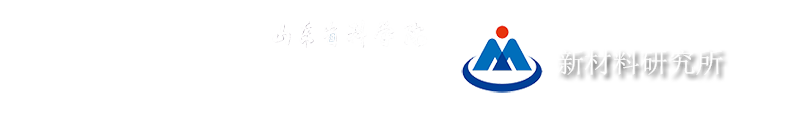

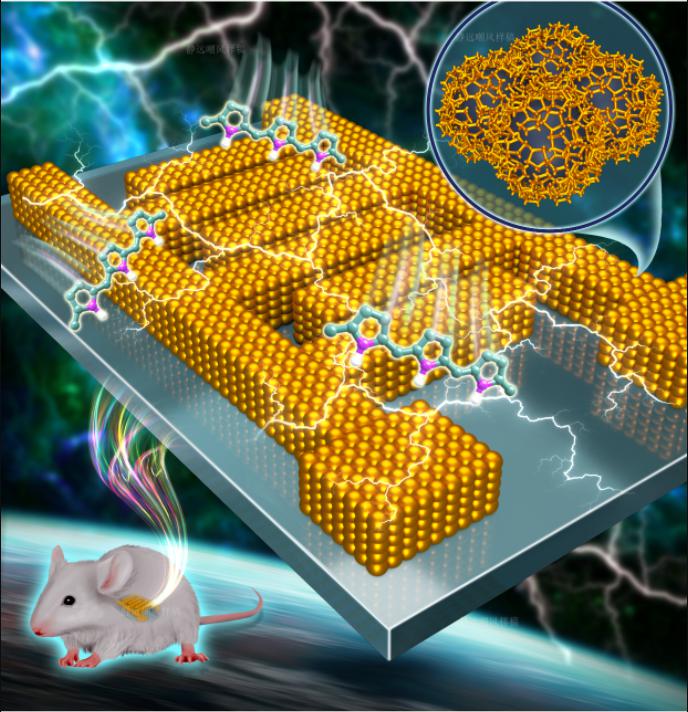

一篇题为“Implantable and Biodegradable Micro-supercapacitor Based on a Superassembled Three-Dimensional Network Zn@PPy Hybrid Electrode”的最新研究论文发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》(中科院一区TOP期刊),齐鲁工业大学(山东省科学院)新材料研究所为该工作的第一完成单位,2018级硕士研究生田伟和李勇博士为该论文的共同第一作者。该研究工作研发了一种基于超组装三维网状Zn@PPy复合电极材料,通过电化学沉积的方法将纳米级网状聚吡咯(PPy)组装在Zn微球上,该电极材料拥有较大的比表面积,表面富含活性位点,具有较高的比容量和优异的生物相容性,由Zn@PPy复合材料组装的瞬态超级电容器的最大能量密度和能量密度分别达到0.39 µWh/cm2和0.38 mW/cm2,通过小鼠体内植入和细胞毒性检测验证了其良好的生物相容性和可降解性,有望应用于植入式医疗器件、环境监测系统、数据安全等领域。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c19740,该期刊影响因子8.758。

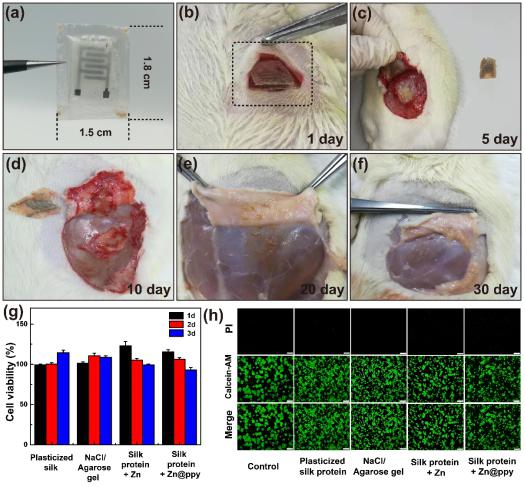

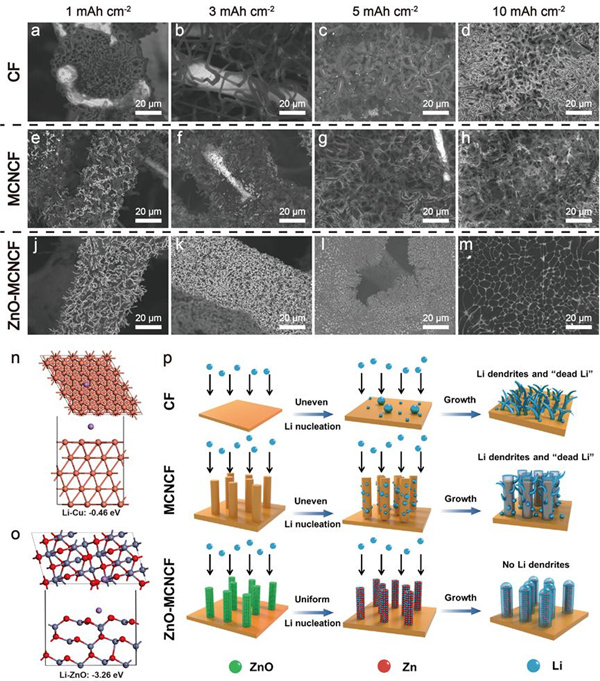

另一篇以“Atomic Layer Deposition Assisted Superassembly of Ultrathin ZnO Layer Decorated Hierarchical Cu Foam for Stable Lithium Metal Anode”为题发表在国际材料类顶级期刊《Energy Storage Materials》上。齐鲁工业大学(山东省科学院)为该工作的第一完成单位,2018级硕士研究生张润豪和李勇博士为第一作者。研究表明,该复合金属锂负极与磷酸铁锂正极和高负载量的钴酸锂正极等直接装配为性能优异的锂离子全电池。其磷酸铁锂电池可在2.0 C倍率下稳定循环1000圈仍有85.2%的容量保持,而高负载量的钴酸锂全电池同样具有优异的性能,在2.0 C的电流密度下循环1000圈,容量保持78.6%。该工作制备的复合金属锂负极实现无枝晶、无“死锂”的循环容貌,进而获得在对称电池和全电池体系中优异的电化学性能,提升了储能系统系统的安全性。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.01.028,该期刊影响因子16.28。

李勇博士,硕士生导师,于2018年7月加入新材料所先端材料基因组创新团队,目前主要研究方向包括高比能清洁能源材料研究、可植入瞬态储能器件的设计与制备等。主持国家重点研发计划项目子课题1项,作为科研骨干参与军委科技委基础加强计划重点项目1项、校(院)地产学研协同创新基金项目1项,近5年在国际著名期刊Adv. Mater.、Nano Energy、Adv. Energy Mater.、J. Mater. Chem. A、Nanoscale等发表高水平SCI收录论文30余篇,申请发明专利4项。